バック・トゥ・スクール

バック・トゥ・スクール

バック・トゥ・スクール

70年代に教え込まれた西洋のと日本の教育との対比は深い。

初めて見る制服姿の日本の小学生には目を見張った。

それまで制服のことなど考えたこともなかったが、日本の学生を見ると、彼らは学校の仲間という最も重要な集団と一体となっていることがわかる。

しかし、の小さな田舎町では、同級生の身だしなみや衛生観念を見れば、どの階層に属しているかが一目瞭然であった。

この事実は、ファッションショーになればなるほど明らかになり、オッチョコチョイの子供たちが産業教育のはしごを上るにつれて、残酷なまでの一騎打ちのスペクトラムが直感的に理解できるようになるのである。

はっきり言って、日本人も例外ではなく、人間には誰もが持っている「上意下達」というものがある。

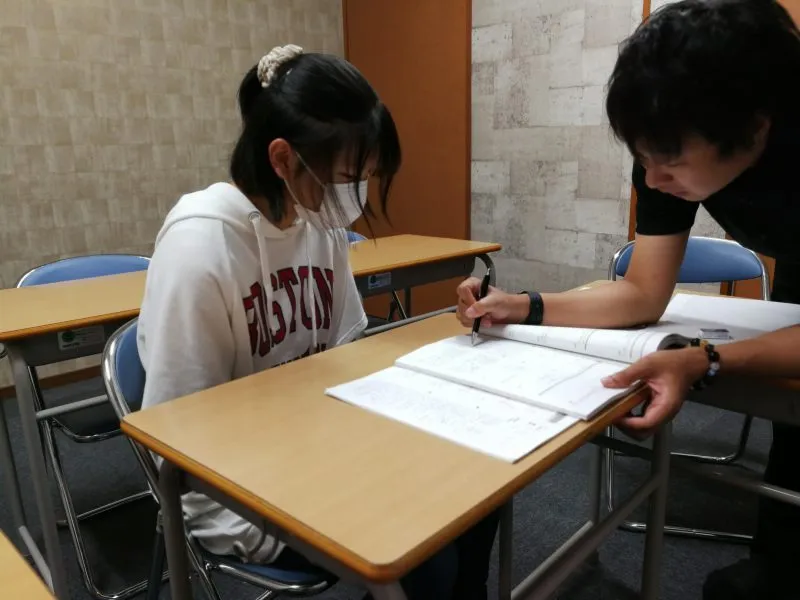

また、日本の子供たちがよりによって土曜日に登校するのを見たときは、本当に驚きました。

の山奥では、土曜日は待ちに待った週末の初日であり、洗脳センターに行くことなど、筆者の頭から最も遠いところにある。

また、では、学校のクラブ活動の重要性と、それが日本の階層社会でどのように役立つ考え方を形成しているかがすぐに理解できた。

日本の学生は、自分の人生を監督や仲間に捧げ、クラブに忠誠を誓わなければならない。

このような課外活動は、「」を要求されない限り、任意と言われながら、実際はそうではない。

部活は6時半から早起きして練習し、放課後も数時間練習して、塾に行くというのが定番だ。

部活があると一日が長いだけでなく、日曜日も部活があることが多く、日本の学校生活では部活が圧倒的に多い。

また、の学校は1年間がとても長い。

そのため、日本の学生は、日本という機械の歯車として、「」「」「」を作り出す働き蜂のような人生を送るための準備が整っているとも言える。

学年は4月の初めに始まり、3月の半ばまで続く。

7月末から夏休みに入りますが、ここでお盆を挟んで8月いっぱい、遍在する部活が容赦なく続きます。

夏休みの宿題の多さもさることながら、学校というコミュニティから離れるということは、基本的に考えられません。

幸い、産業教育制度になじめないオッチョコチョイボーイには、6月中旬から2ヵ月半の夏休みがすぐにやってきた。

そして、9月の新学期が始まるまで、学校の扉は閉ざされ、鍵がかけられた。

実際、筆者が数学の方程式や、極めて退屈な公務員から吐き出される無意味な戯言の大半を覚えている可能性はほとんどない。

この知的に貧しいオックシーのシステムの設計者たちは、子供たちを育て、啓発するために作られたと思われているが、このシステムが生み出す産業用無人機の卒業生と同じくらい洗脳され、愚かで、意図的に無知なのであろう。

日本の教育制度は、国民が現代社会の実生活に対応できるよう、より現実的な方法なのではないだろうか?

確かに、日本では小学校の最初の3年間はテストがない。

校庭に庭を作るとか、小動物を飼うといった共同的な目標とともに、日本社会の慣習が子供たちに植えつけられる。

日本人にとって学校に行くことは、毎年1月15日に行われるに「大人」になるための究極の練習に他なりません。

一国の教育制度は社会を反映するものであり、その慣習や手順が社会の成否を決めることは間違いない。

しかし、世界は今、産業教育複合体の最終段階にあり、日本人は今、そして未来の「コロナの時代」のために、新しい教育システムを創造する契機に恵まれている。

忍耐、不屈、回復力、粘り強さ、我慢など、こうした高貴な特性は、すでに日本の文化に具現化されており、表意文字に含まれるものとして大きな重みをもっています。

忍耐、不屈、回復力、粘り強さ、我慢など、こうした高貴な特性は、すでに日本の文化に具現化されており、表意文字に含まれるものとして大きな重みをもっています。

Recent Comments